地景的隱義——農航歷史影像巡迴展

每張故鄉所在的航照,都是家族與土地的合影。

地景本身是首抒情詩,航拍則承載了巨量資訊,層層堆疊地史的斷簡殘篇,緊緊咬合每個地方物質、能量、資訊與資本的流動。美的衝擊單純而深邃,知識的考掘則無有窮盡。

我們反覆觀看臺灣,把已知事物化作文字,縫合未知連綴成篇,從而在整體上展現清晰的紋脈,日後不斷複寫以及重新發現。

二〇一八年起,作家黃同弘與林務局農林航空測量所合作,爬梳農航所典藏超過一百萬張的航拍影像,先後完成《不可見的臺灣:農航影像下的異視界》、《地景的刺點:從歷史航照重返六十年前的臺灣》二書。二〇二一年十一月起,暖暖書屋與城鄉獨立書店接力合作,舉辦【地景的隱義——農航歷史影像巡迴展】。

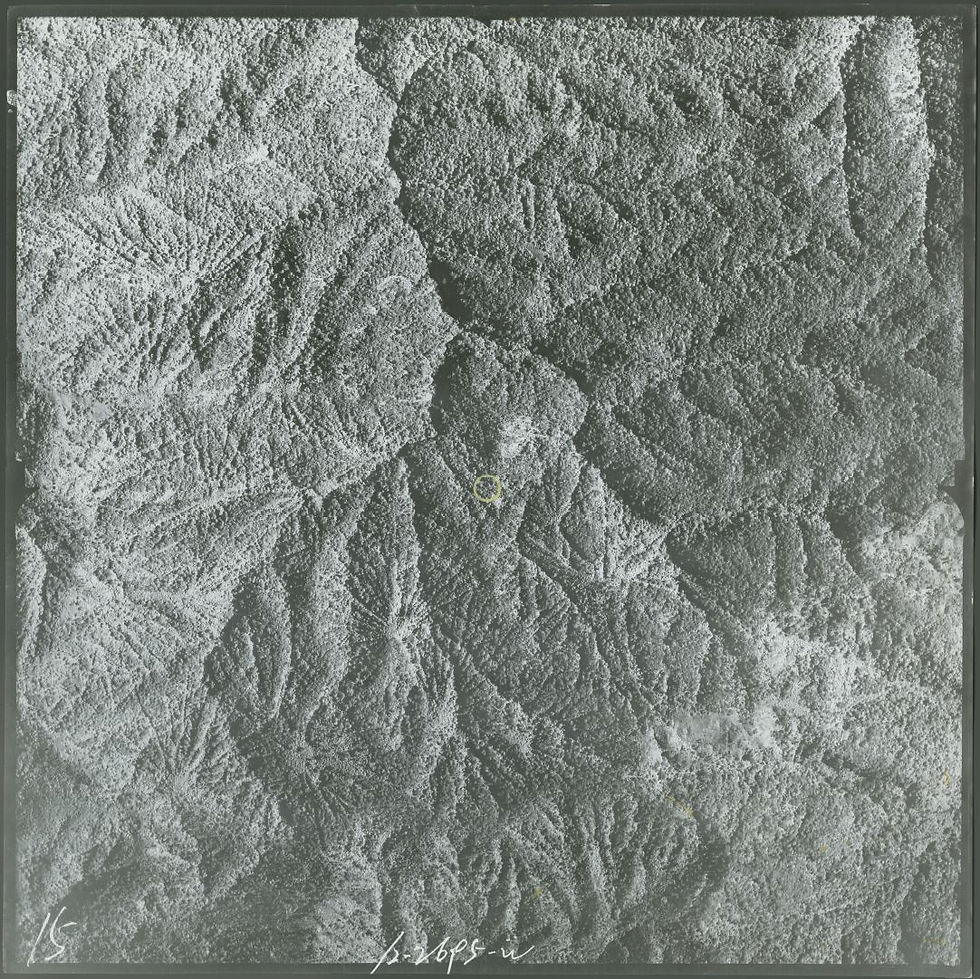

展覽分為兩輯:輯一「地景的刺點」展示農復會臺灣土地利用及森林資源調查隊與臺灣省農林航空測量隊時期,由空軍代辦的農林航攝影像。這批舊航照上充斥刺點及判釋描繪痕跡,舊日判讀員以針作孔,在照片上戳刺幾何中心點或地面控制點;各式判釋描繪看似蠟筆塗鴉,卻是臺灣森林及土地利用的詳實紀錄。

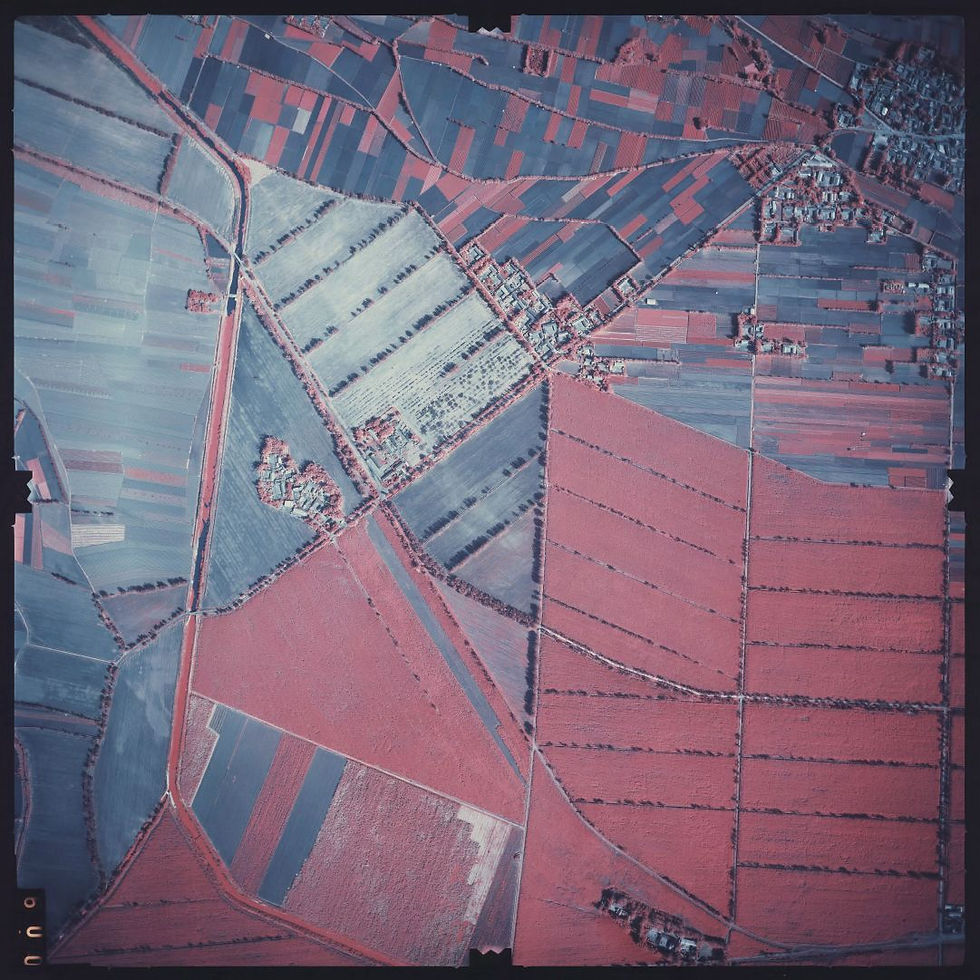

輯二「不可見的臺灣」展示林務局自辦航攝後的彩色紅外光影像,相關底片來自七〇年代的水稻或甘蔗遙測任務、八〇年代的地層下陷調查,以及九〇年代的松材線蟲病害調查所攝。不可見光下的地界,水體因吸收大量紅外光而呈深藍,反射紅外光的葉綠素,則使農作與林木呈現程度不等的紅色或洋紅。

從鮮為人知的極機密檔案、顛覆日常視覺的紅外光影像,到當代慎重的出版呈現,透過城鄉獨立書店,我們讓歷史航照回到地面,且邀請公民參與判釋,人與土地的意義漸次開展。在美的凝視裡,既連結了逝去的時空,地景的明日,亦在你我一方所繫。

輯一 地景的刺點

社頭中央嶺 1954.11.02

集材紋理 1955.06.30

草山月世界 1955.12.28

銅鑼坑溝 1956.12.08

太平榮家 1961.01.21

金山大孔尾 1962.01.11

花蓮南濱 1963.08.22

臺中舊貌 1963.09.02

海湖石滬 1963.09.07

輯二 不可見的臺灣

竹南海岸林 1977.07.06

濁水溪造林 1977.08.06

再見相思寮 1979.03.06

觀音埔頂埤 1980.02.28

苑裡海口 1981.06.09

大鵬灣蚵棚 1984.12.09

翡翠水庫 1993.09.20

1954.11.02

1955.06.30

1956.12.08

1977.07.06

1979.03.06

1980.02.28

★展品數量視實際場地而有調整。

圖片——農林航空測量所

兼具林業與航測專業,為政府機關之中唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲之專責單位,職司各類重要航遙測圖資蒐集、產製、管理與供應、應用,在國土規劃與監測、農林經營、經濟建設、災害防救及學術研究等領域,扮演空間資訊建置之角色。

航攝影像圖資瀏覽服務平臺

https://image.afasi.gov.tw/

撰文——黃同弘

台中大甲人。著有詩集《海岸山脈》、《火星上的抒情詩》,散文集《文學理論倒讀》,及歷史航照研究專著《反轉戰爭之眼:從美軍舊航照解讀臺灣地景脈絡》、《不可見的臺灣:農航影像下的異視界》、《地景的刺點:從歷史航照重返六十年前的臺灣》等書。

農林航空測量大事記:

1954/2

美國國外業務總署與農業部林務署簽訂協議,提供臺灣土地利用及森林資源調查所需技術援助。

1954/4

中國農村復興聯合委員會開辦臺灣土地利用及森林資源調查,委託空軍新攝二十四條樣品帶。

1955/6

地面調查工作完成,接續辦理臺大實驗林、橫貫公路、石門水庫集水區等森林或土地利用調查。

1956/3

臺灣土地利用及森林資源調查資料統計工作完成,本國籍調查人員、全部航空照片與儀器移交臺灣省政府農林廳,籌組農林航空測量隊,續辦各事業區森林資源調查。

1959/1

組織規程業奉省府公報公布在案後,農林航空測量隊於一月一日正式設立。本年相繼辦理海岸及耕地防風林調查及八七水災災區農田災害調查。

1961

辦理東部縱谷地帶航測製圖及土地利用土壤調查,分三年完成。

1963

實施烏溪、濁水溪上游土地利用及森林覆蓋調查;逐年辦理主要河川集水區航測製圖與土地利用調查。

1964

辦理國有林地航測區分土地利用調查及製圖計畫。

1966/7

農林航測隊業務經費改列林務局事業預算,仍由農林廳直轄。八月啟動頭前溪上游集水區崩坍地調查研究,逐年辦理集水區崩山調查及航測研究。

1970

農林航測隊開辦一萬分一基本地形圖測製工作,並購置RC-8空中照相機,委託遠東航空拍攝。

1972/5

林務局開辦臺灣森林及土地利用航測調查。本年購入PA-31型飛機及RMK A 21/23照相機,連同航測隊已有相機,隔年下半年度展開全省航攝。

1973/7

農林航測隊改隸林務局。此時期攝影工作由林務局森林經理組主辦、飛行由直昇機隊負責,空軍照相技術隊代辦底片沖晒及保管。

1975/7

農林航測隊執行大比例尺像片基本圖測製工作。

1976/2

林務局設置照片沖印室,完備航攝、沖印乃至製圖等航測一貫作業能力。農林航測隊本年啟動遙感探測先驅計畫,利用彩色紅外片從事植物病害調查與稻產量預估。

1979/6

由內政部編列預算,本月購入具壓力艙之BE-200型飛機,並引進RC-10電子航攝相機。

1981/2

農林航空測量隊擴編為農林航空測量所,續辦航測製圖、農林調查與遙感探測業務。

1982/1

領航與攝影業務移交農航所計畫管制課掌理。二月購置DS-1260空載多譜掃描系統。

1986/7

林務局直昇機隊改隸省交通處,並更名航空隊。

1989/7

林務局開辦第三次臺灣森林資源及土地利用調查。

1995/12

由農委會編列預算,本月購入BE-350型飛機,並安裝GPS系統。其後新購RMK TOP相機,亦可配合GPS定位像主點,改善空中三角測量效率。

1999/7

臺灣省政府農林廳林務局農林航空測量所改隸更名為行政院農業委員會林務局農林航空測量所;省交通處航空隊改歸交通部民航局管轄。

2005/11

內政部空中勤務總隊成立,原民航局航空隊改隸於此。

2007/6

農航所引進DMC數位製圖相機,隔年購置ADS 40空載數位掃描儀。

2008/9

林務局展開第四次臺灣森林資源調查。

2019/1

農航所發展長滯空、長距離中大型無人機航攝,國產定翼型無人機「熊鷹」於本月交機。

★詳細展出時間以各書店實際公告時間為準。

黃同弘 文/農林航空測量所 圖

美援時代,人與地景的交會,

島嶼關鍵影像的保存與重啟。

農復會森林調查隊隊長杜士伯返美前,特向國防部說明航照及判釋資料的價值,冀求同意將新舊照片移交農林廳妥為保密,留待未來某日的參證比較。這批從塵封檔案庫中重現的關鍵影像,承載了此段被遺忘的技術援助歷史,且對今天的我們來說,還有更多的觀看方式與閱讀可能。

◎挖掘農復會檔案,還原美國林務署技術援助歷史

◎判讀空軍代辦農林航攝影像,見證島嶼關鍵時刻

◎集水區崩塌地航照判釋與調查統計,重構國土防災歷史大數據

◎區分主要樹種、最小描繪面積三公頃,五萬分一林型圖全面搜尋

黃同弘 文/農林航空測量所 圖

從可見光到不可見光,在急速奔馳的時代後,重返臺灣最動人的地景。

我們反覆觀看過往與今日,

順著這一方人地發展所聯繫起的臺灣,

這本身即是美的歷程,隱喻的建置,

人們學會與大地適應相處的唯一途徑。

由高山至海埔、從農村到城市,本書前導的全色態底片,凝結了七〇年代的光景,也預示了當代臺灣的環境課題,包含最初的地層下陷與淡水河採砂。以彩色紅外光片為核心,不可見光下的地界,顛覆了日常的視覺。

◎農林航空測量所成立將屆一甲子,本書爬梳典藏文獻與耗繁影像,飛覽全民地景記憶。

◎從全色態底片到彩色反轉片,重返戰後台灣發展歷程,省思影像的美學與觀看的倫理。

◎聚焦於紅外光底片航攝,呈現奇異而瑰麗的色彩,為具開創性且令人驚豔的主題出版。

黃同弘 著

台灣地景的壯闊、細緻與繁複,保存在太平洋戰爭的凝視之中。

「製造戰爭與攝製照片是兩種相疊合的行為。」──蘇珊.桑塔格

觀看即摧毀,航空偵照是現代戰爭的視覺技術投射,喻示著將臨的攻擊;

但在情報作戰的前沿、瞄準具的冷酷視角外,鏡頭卻也記錄下珍貴的地理訊息。

交織著彼時天光與死亡風險,在萬千快門中,地理以地景的壯闊、細緻或者繁複,保存在戰時航拍底片中。一九四三年至四五年,美國陸軍航空隊派遣偵察機對台實施大規模偵照,透過地理線索的爬梳,作者全面定位七十多年前的台灣地景,重新凝視山脈與河流,軌道與聚落。

◎反轉戰爭之眼,重現七十多年前的家園地景。

◎全彩精印,交織彼時天光與死亡風險的懾人影像。

◎關鍵比對,圖解農業灌溉與城市發展的層累構成。

◎美軍偵察軌跡全面解碼,台灣地理課題與人地變遷總回顧。

.png)